2020-04-01 08:28 | 來源:上海證券報 | 作者:祁豆豆 | [上市公司] 字號變大| 字號變小

3月31日,就在ST銳電以一字跌停走過其股價低于面值的第12個交易日之后,公司晚間突然發布表決權委托暨控制權變更公告進行“自救”,三大股東將表決權委托給兩家總資產不足4...

市場優勝劣汰的機制運作下,又一只價值殆盡的股票游走在“面值退市”的邊緣。

3月31日,就在ST銳電以一字跌停走過其股價低于面值的第12個交易日之后,公司晚間突然發布表決權委托暨控制權變更公告進行“自救”,三大股東將表決權委托給兩家總資產不足4000萬元的基金公司,公司控制權也由此變更。

這手“自救”能否力挽狂瀾?ST銳電究竟是如何一步步走到瀕臨退市的邊緣的?公司會成為2020年首家觸發面值退市的公司?

“接盤俠”資產不足4000萬元

風電及新能源產業風口似乎已無法讓華銳風電再現昔日的風光,在理性交易和市場選擇之下,ST銳電3月31日以一字跌停板度過了其股價低于面值的第12個交易日,距離觸發面值退市又近了一步。

在此緊急時刻,ST銳電祭出一招“易主”進行自救。

3月31日晚間,公司公告稱,三大股東將表決權委托給成立時間不足兩年、總資產合計僅3746萬元的投資公司中俄絲路和中俄發展,公司實際控制人變更為王峰。后續若公司退市,則協議自動解除。

在長期跟蹤公司的投資者看來,該事項明顯是公司及股東出于保殼目的而“臨時起意”。股東重工起重、萍鄉富海等前期均大額減持,重工起重甚至確定將其股份轉讓給意向方中順宜鑫,退出意向明顯,而今又要將表決權委托給一個資產不大的“接盤俠”,后續效果存疑。

為此,上交所當晚第一時間對公司發出問詢函,要求公司、股東及新實控人就交易目的、合規性、控制權認定等多個問題進行補充披露。

如此自救套路似曾相識,效果則是一地雞毛。

*ST鵬起在股價連續14日低于面值的情況下發布實際控制人與萬方投資簽署債務重組協議的公告,稱萬方投資代實控人張朋起向上市公司償還7.9億元,同時二者通過表決權委托成為一致行動人。事實是,該事項遲遲沒有下文,萬方投資目前已深陷危機,自身難保,拋出的籌資方案更是超過10年的舊賬,而目前7.9億元的款項尚無實際進展,公司股價也跌回了1.19元。

再往前觀察退市華業、退市大控等面值退市公司,要約收購、股東增持等花樣層出不窮,但最終仍難逃跌破面值退市的歸宿。

在此之前,ST銳電及董監高已有意自救,但公司董監高3月21日發布的增持計劃金額只有265萬元,令市場質疑其誠意不足;往前追溯,公司2018年10月擬5000萬元-2億元回購股份,然而最終僅回購118萬元,無疑挫傷了投資者信心,也讓投資者失去了對上市公司的耐心和信任。

專家進一步提醒,此類上市公司普遍問題纏身,救贖舉措上下忽悠,投資者切莫有投機心理,應遠離這類股票。

跌破面值并非偶然

事實上,公司股票跌破面值并不是突發事項,而是早有預兆。

2018年1月1日至今,公司股價長期在面值上下波動。這段時間,平均每10個交易日中有6個交易日公司股票收盤價低于1.2元。其中,2018年10月,公司股價曾兩度跌破面值,最長連續5個交易日股價低于1元。

此次已經是公司股價第三次跌破面值。雖有投資者認為公司當前情況是大盤波動所造成的,但事實上,自3月16日公司股價首次跌破面值至今,已大幅下跌20.97%,遠超同期上證綜指的3.99%跌幅、ST概念指數的2.97%跌幅。

可以說,大盤波動在一定程度上對公司股價影響不大,究其根本,還是公司自身存在問題。

根據上交所規定,如果公司股票連續20個交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盤價均低于股票面值,則觸及終止上市情形。從目前情況來看,公司觸及終止上市條件的可能性較大。

連續8年主業巨虧

高送轉埋下退市隱患

綜合來看,公司股價近幾日“拋物線”式下行,結合公司長期以來的經營狀況和二級市場走勢,雖令人唏噓,但也有其必然性。

先看公司的經營狀況。

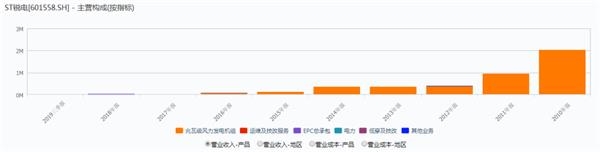

ST銳電主要從事風力發電設備的生產銷售及運維服務、風電場建設運營及電力銷售業務。風電設備是公司上市時期的主要業務,曾在2009年成為世界第二、中國第一大風電設備企業,可謂風光一時無兩。

但上市之后,公司盲目擴張,產品品質不佳,不斷爆出問題并因此陷入多起訴訟糾紛,甚至知識產權侵權訴訟。業務規模開始快速萎縮,部分主打機型陸續被市場淘汰,2019年上半年風機銷售收入甚至歸零。

公司的另一塊業務,風電場運營,是2017年以來通過收購進行的業務轉型。但風電場項目啟動資金要求高、周期長,公司難以形成規模效應,盈利能力較弱。結合2019年業績預告來看,公司自2012年以來,已經連續8年主營業務巨虧。

內控方面,公司長期處于無實際控制人狀態,大股東陸續減持,董事長頻繁更換,這些都為公司的經營增加了不穩定性。

除經營慘淡之外,曾經喧囂的高送轉也為公司瀕臨面值退市埋下隱患。

ST銳電上市時約10億股本,2011年6月,上市不足半年,公司便實施“10送10”利潤分配方案,股本總數變為20億股。

2012年6月,在公司股價持續下跌、營業收入同比腰斬的背景下,公司再次高送轉,股本迅速擴張至40億股。

2014年公司又出現債券兌付危機,前期發行的28億元公司債券面臨持有人回售,資金缺口高達20億元。為此,公司以資本公積金轉增股本并引入新投資人,股本增長至60.3億股。

如今來看,高送轉、股本擴張等一系列動作,無疑為后期面值退市危機埋下了隱患。近兩年,在監管層鼓勵現金分紅的背景下,上市公司高送轉的情況已經大幅減少。正值2019年年報披露期,面值退市也給股份送轉行為敲響了警鐘。

面值退市常態化

已有7家公司 “離場”

2018年以來,滬深兩市已有7家公司因連續20個交易日股價低于面值而終止上市,面值退市已成為主要退市渠道。

在專家看來,當前面值退市制度所出清的是一些公司價值沒有得到投資者認可的公司。縱觀面值退市公司,普遍存在生產經營不善、公司治理混亂等問題,此類公司的出清將有利于維護市場秩序、提振市場信心,這是資本市場發展的必然選擇。

只有真正建立起有進有出、進出有序的資本市場機制,才能從整體上提升上市公司質量,讓市場實現優勝劣汰,從而更加健康穩定地發展。

《電鰻快報》

熱門

相關新聞